Chaque mois, sur nos réseaux sociaux, nous mettons en avant une destination de croisière. Ce mois-ci, nous partons à la découverte du bout du monde 👇

En photo, le Ventisquero Guilcher, l’un des nombreux glaciers descendant de la Cordillera Darwin. Cette péninsule montagneuse aux formes fractales constitue la partie occidentale de la Terre de Feu. Par rapport au reste de la célèbre île patagonienne (la 29e plus grande île au monde et la plus grande d’Amérique du Sud), elle s’avance de 100 milles vers l’ouest en s’élevant à plus de 2 000 mètres au-dessus des fjords environnants.

🏔️ Cela en fait l’un des bassins de croisière les plus spectaculaires de la planète. Partant du canal Beagle au sud et du canal Magdalena au nord, des dizaines de bras de mer viennent entailler la péninsule. Dix au moins se terminent avec des glaciers qui vêlent dans la mer. Spectacle assuré ! 🤩

Ce glacier est l’un des plus accessibles. Mais bien que situé à seulement 60 milles à l’ouest d’Ushuaia 🇦🇷, s’y rendre reste une véritable aventure. Tout d’abord, il faut parcourir 50 milles aller-retour jusqu’à Puerto Williams 🇨🇱 pour faire son entrée au Chili. Mais surtout, la navigation dans ces eaux froides et isolées est particulièrement exigeante.

👉 Saisissons cette opportunité pour partager quelques conseils pour faciliter la croisière sous les hautes latitudes. Pensez donc à bien nous suivre pour ne rien manquer.

Votre propre brise-glace léger

Que se passe-t-il ? Pourquoi faire surfer cette ancre devant le bateau ? ⚓️

Voici une première astuce que nous avons trouvée utile lors de nos incursions dans les bras de mer glaciaires. Lorsqu’il y a quelques morceaux de glace épars ici et là, il est intéressant de laisser l’ancre glisser à la surface de l’eau. Elle agit alors comme un brise-glace léger, repoussant les petits morceaux de glace (les bergy bits) afin qu’ils ne heurtent pas l’étrave.

🧊 Bien sûr, il faut continuer d’éviter les growlers plus gros. Et cela ne fonctionne que tant que la densité de la glace n’augmente pas. Mais cette technique vous permettra alors de maintenir une certaine vitesse lorsque vous naviguez dans des eaux encore peu recouvertes de glace (comme on peut le voir à l’arrière-plan).

Ça peut devenir un vrai sac de noeuds !

Sous les hautes latitudes, on complète souvent le mouillageLes apparaux qui servent à relier le bateau aux fonds marins grâce à une ancre et à des cordages ou une chaîne qui constituent la ligne de mouillage. Par extension, l'endroit où le bateau peut jeter l'ancre en sécurité - on parle alors de mouillage forain - mais aussi la manœuvre en questio More par des amarres à terre. Il est courant de jeter l’ancre dans 15 mètres d’eau, sans évitage possible. D’ailleurs, il vaut mieux s’abriter près des arbres pour que les rafales ne puissent pas frapper la coque.

Cela nécessite un sérieux amarrage à terre. Une, deux, jusqu’à quatre amarres peuvent être portées à terre et frappées à des arbres solides, à une ancre à terre ou à des formations rocheuses (dans ce cas, il est préférable d’éviter le ragage en enroulant quelques mètres de chaîne autour du rocher, puis en attachant l’aussière à la boucle de la chaîne).

Les amarres doivent être longues d’au moins 60 mètres. 100 mètres, c’est mieux. Il pourrait donc y avoir 400 mètres de cordages qui s’entremêlent joyeusement sur le pont. Vous comprenez l’idée : si vous ne les organisez pas, elles finiront par former un énorme nœud.

Si vous avez la chance d’avoir des enrouleurs de sangles (flatline), les manœuvres seront facilitées. Sinon, c’est facile d’assembler des sacs en filet qui permettront de ranger les lignes à terre. Elles seront ainsi prêtes à filer proprement quand vous en aurez besoin.

Une dernière remarque concernant le matériau : dans la plupart des cas, les cordages flottants en polypropylène sont préférables. C’est alors facile de les porter à terre en annexe à la rame sans qu’elles ne coulent sous leur propre poids. En revanche, dans un mouillageLes apparaux qui servent à relier le bateau aux fonds marins grâce à une ancre et à des cordages ou une chaîne qui constituent la ligne de mouillage. Par extension, l'endroit où le bateau peut jeter l'ancre en sécurité - on parle alors de mouillage forain - mais aussi la manœuvre en questio More dans lequel la glace pourrait se frayer un chemin, il vaut mieux s’amarrer avec des aussières classiques, qui coulent. Sinon, elles risqueraient de piéger et retenir la glace, et de céder sous la pression.

Prudence avec les prévisions !

Avoir accès aux données météorologiques, c’est bien. Savoir les interpréter, c’est mieux.

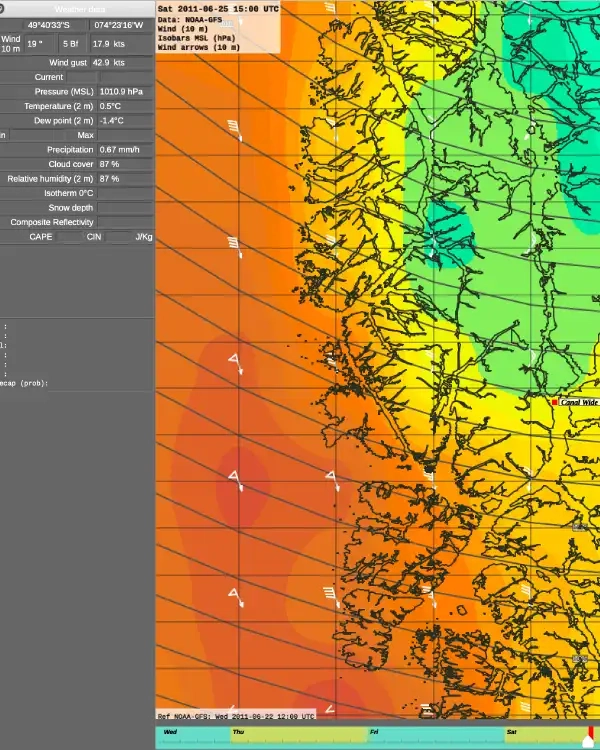

Nous naviguons toujours en Patagonie. La journée s’annonce idéale pour mettre le cap sur le Canal Wide (point rouge, au milieu à droite). Seuls 18 nœuds sont prévus, et encore moins plus au nord.

Gardez toutefois à l’esprit que le vent est régi avant tout par la pression atmosphérique. Or, rien ici n’indique que le gradient soit différent à l’intérieur des canaux chiliens par rapport à l’extérieur, dans l’océan Pacifique. L’espacement entre les isobares est pratiquement identique. Et la barbule triangulaire indique une prévision de 50 nœuds juste à l’extérieur de l’archipel…

Un autre indice pouvant nous aider à déceler cela ? Regardez les rafales prévues : 43 nœuds. C’est beaucoup, étant donné une vitesse moyenne de 18 nœuds. Bien plus que la normale. Le fait est que le modèle calcule une vitesse moyenne du vent non seulement dans le temps, mais aussi sur une grande superficie, dont la majeure partie est constituée de terres montagneuses, qui pourront être protégées du vent.

Bref, sur l’eau, il ne serait pas surprenant de devoir affronter des vents de 45 à 50 nœuds. Et probablement plus encore dans les endroits où le relief peut canaliser le flux. On est loin des 4 Beaufort auxquels pourrait s’attendre un plaisancier peu méfiant.

Ça ne s’immisce pas (seulement) par le haut

En naviguant dans les hautes latitudes, le froid pénètre principalement par le bas 🥶

Au pied des glaciers, nous avons relevé une température de l’eau pouvant descendre jusqu’à 2,8°C 🌡️ Combiné à un air très humide, cela peut vite rendre la vie à bord très inconfortable. À moins de disposer de quoi garder le bateau chaud et sec. Bien sûr, certains font sans. Mais vous en profiterez bien plus avec.

♨️ Il y a principalement deux façons de se chauffer : les chauffages à air pulsé et les poêles. Même si les premiers offrent une grande facilité d’utilisation, ceux qui naviguent en Patagonie semblent préférer les poêles pour leur simplicité et leur fiabilité.

Ça demande plus de travail, pour gérer l’allumage, la bonne alimentation en gazole et les rares refoulements dans la cheminée. Mais personnellement, je trouve que rien ne vaut la sensation chaude et sèche d’un poêle dans le carré quand un coup de vent cingle le pont avec une pluie battante 🔥🌧️

E. del P.

Qu’est-ce que cela signifie ? Et qu’en faire ? 🤔

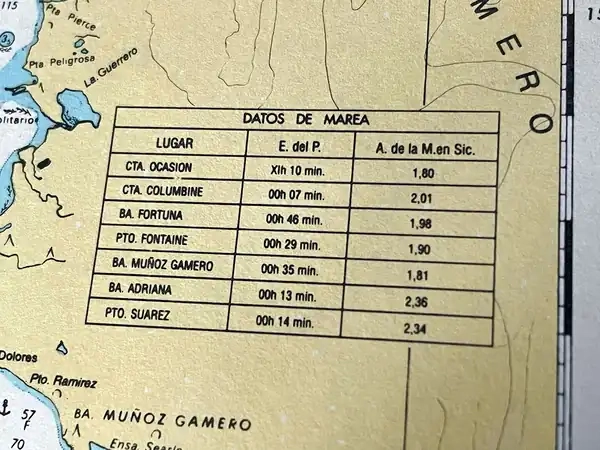

On en a déjà parlé ici, mais si vous vous aventurez dans les canaux chiliens, c’est la question que vous vous poserez en consultant les cartes marines.

Cela a un rapport avec la marée (marea), n’est-ce pas ?

En réalité, le service hydrographique chilien ne peut fournir des prévisions de marées que pour un petit nombre de points le long des 4 300 km de sa côte pacifique. Mais les innombrables îles et canaux de Patagonie créent des régimes de marées complexes.

Alors, comment obtenir les prévisions adéquates pour la région où vous vous situez ?

C’est là qu’il faut revenir à la bonne vieille méthode, celle d’avant les tables des marées. La dernière colonne semble assez simple. Elle indique un marnage (en mètres). En fait, A. de la M. en Sic. signifie Amplitud de la marea en sizigia (= marnage de vives-eaux). Dans cette région, elle est d’environ 2 mètres. Bien.

E. del P., en revanche, reste plus énigmatique. Mais pensons physique un instant. Les marées sont un phénomène d’oscillation forcée, par lequel l’océan réagit à un stimulus périodique, toutes les 12 heures et 25 minutes environ. La réponse de l’océan se produit avec un certain retard (le déphasage ou le décalage de phase). Et cela correspond à notre deuxième indice : les valeurs sont en effet données en heures et en minutes ! Notez au passage que sur la première ligne, le chiffre onze est écrit en chiffres romains XI 😉

Maintenant, comment utilise-t-on ce décalage ?

Eh bien, la force de marée maximale s’exerce lorsque la lune est haute dans le ciel 🌖 Mais déterminer cet horaire tout en naviguant dans les canaux chiliens, où le réseau le plus proche se trouve à des centaines de milles, c’est attaquer manuellement un calcul ardu. Mais si une application ou votre GPS(Global Positioning System) Système de positionnement par satellite, à couverture mondiale, et permettant de déterminer non seulement sa latitude et sa longitude, mais également son cap et sa vitesse. More peut vous donner les heures de lever et de coucher de la lune, vous êtes paré. Ces heures correspondent à la force de marée minimale. Ajoutez le délai à l’une ou l’autre de ces heures et vous obtiendrez l’heure approximative de la marée basse. Les marées hautes se situeront ensuite à peu près à mi-chemin entre deux marées basses.

🕥 Et voilà comment prévoir les marées dans des centaines de caletas (criques) et détroits, en utilisant les informations fournies sur chaque carte marine ! Comme toujours en matière d’équipement : l’avoir à bord est un bon début, mais savoir s’en servir est encore mieux.

Oh, et au fait, E. del P. signifie en fait Establecimiento del Puerto, c’est-à-dire l’établissement du port. Wikipédia donne cette définition : « expression technique désignant le temps qui s’écoule entre le passage de la lune au méridien local à la nouvelle lune ou à la pleine lune à un endroit donné et le moment de la prochaine marée haute à cet endroit ». C’est exactement ce que nous avons calculé. Youpi ! 🙌

Et de poursuivre : « Avant la création des tables de marées modernes, c’était un moyen rapide de prédire l’heure de la marée haute locale. » Et c’est effectivement le type d’observation que James Cook notait dans ses journaux pour chaque endroit qu’il visitait.